D. Casolino, M. Magnani, M. Rebecchi, A. Ricci Maccarini

D. Casolino, M. Magnani, M. Rebecchi, A. Ricci Maccarini

Con il termine di lesioni benigne delle corde vocali si comprendono una serie piuttosto numerosa di quadri clinici che talora, proprio a causa della loro variabilità, pongono non indifferenti problemi ad un corretto inquadramento tassonomico.

Nel 1977 Hirano , basandosi sulla sede istologica di origine, dalla superficie verso gli strati più profondi, ha proposto la seguente classificazione delle patologie acquisite della laringe

1)Epitelio: leucoplachia, ipercheratosi, carcinoma in situ, carcinoma invasivo;

- 2) Lamina propria:a) Diffuse: edema di Reinke;

b) Focali: noduli, polipi, cicatrici, lesioni reattive, cisti subepiteliali e cistiprofonde;

c) Vascolari: varici, ectasie; - 3) Aritenoidi: granuloma, infezioni;

- 4) Altre: diaframma laringeo o glottico, stenosi.

Più recentemente Chalabreysse et al. hanno proposto una classificazione ezio-

patologica:

- 1) Lesioni dovute a surmenage-malmenage vocale cronico:Nodulo, spicula, ispessimento mucoso fusiforme, pseudocisti sierosa;

- 2) Lesioni dovute a surmenage-malmenage vocale cronico e a tabagismo:Edema di Reinke;

- 3) Lesioni dovute a surmenage-malmenage vocale acuto o sub-acuto:Polipo;

- 4) Lesioni acquisite per causa locale intracordale:Cisti ghiandolare da ritenzione.

A questa classificazione crediamo possa essere utile aggiungere una 5a voce, che

verrà approfondita in un apposito capitolo:

5) Lesioni dovute a reflusso acido gastro-esofageo:

Granuloma, ma anche alcuni noduli ed edema di Reinke

NODULI CORDALI

Si tratta di lesioni relativamente frequenti, costituendo il 17-24% di tutte lesioni cordali benigne, giungendo fino al 28% nei cantanti .

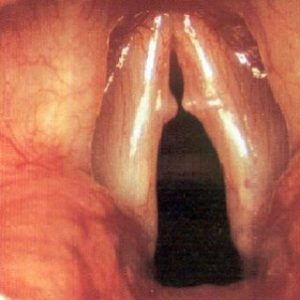

Possono essere unici ma più spesso si presentano bilateralmente (kissing-nodu- les) e consistono in un ispessimento localizzato della mucosa al confine tra terzo an- teriore e due terzi posteriori delle corde: è questa la porzione media della glottide membranosa ed è la parte delle corde subisce i maggiori danni da contatto durante la fonazione.

L’abuso ed il cattivo uso della voce determinano un continuum di lesioni. Inizialmente i noduli sono abbastanza soffici e molli; continuando il maluso, l’edema aumenta ed i noduli si allargano ed aumentano di consistenza. Con il passare del tempo possono diventare duri e fibrotici, simili a calli.

Di colore generalmente biancastro-roseo come la mucosa cordale adiacente, possono assumere una colorazione più intensa nelle forme acute infiammatorie.

Le dimensioni sono estremamente variabili potendo andare da 1 fino a 5-6 mm.

Studi condotti da Bouchayer e Cornut dimostrano che in oltre il 20% dei casi è presente una micropalmatura tra le corde vocali a livello della commessura anteriore, che potrebbe rappresentare una delle componenti eziologiche dei noduli.

Nel 95% dei casi si assiste ad una incompleta chiusura glottica posteriore ma secondo Kleinsasser ciò sarebbe legato a fattori meccanici e non rappresenterebbe pertanto un fattore favorente la comparsa dei noduli stessi.

Microscopia

Come evidenziato dalla classificazione di Hirano, i noduli costituiscono una patologia a carico della lamina propria che la microscopia rivela essere sede di minimo edema e di fibrosi compatta, con moderata infiltrazione cellulare, rappresentata da qualche fibroblasta e da rari linfociti o istiociti.

L’epitelio di rivestimento si presenta sempre ispessito con acantosi ed al suo interno possono essere anche rilevabili aree di cheratinizzazione incompleta: discheratosi, paracheratosi ed ortocheratosi .

I vasi capillari possono essere dilatati e contenere depositi ialini.

La presenza di noduli cordali non è sempre dovuta ad un problema cronico; queste lesioni possono infatti insorgere in maniera acuta in seguito ad uno sforzo vocale. In questo caso l’epitelio è normale mentre la lamina propria presenta alterazioni (edema, dilatazione vascolare, tessuto fibroso lasso, linfociti e plasmacellule) di entità variabile a seconda del grado di flogosi.

Sintomi e segni

La voce si presenta generalmente rauca, soffiata e con facile affaticabilità, in rapporto alle dimensioni ed alla consistenza del nodulo; in una prima fase, quando i noduli sono «molli» e la glottide «a clessidra», è dovuta alla trasformazione di una disfonia disfunzionale ipercinetica in una forma ipocinetica .

In una seconda fase, quando i noduli sono ispessiti e spinosi, la glottide a clessidra è dovuta al precontatto a livello dei noduli e quindi la componente organica della disfonia prevale su quella disfunzionale (i noduli diventano «chirurgici»).

A volte, per la tensione dei muscoli laringei estrinseci, possono associarsi anche fastidio o dolore al collo.

Spesso non esiste un rapporto diretto tra entità della disfonia e dimensioni dei noduli: pazienti con noduli di piccole dimensioni possono presentasi con una disfonia marcata.

Si tratta di una patologia frequente nei cantanti (soprattutto tenori e soprano poiché impiegano più alte frequenze di vibrazioni delle corde vocali e quindi un più alto numero di contatti tra i bordi cordali rispetto ai contralti ed ai bassi) ed in persone impegnate in lavori in ambiente competitivo .

Generalmente nei cantanti si rilevano forme di dimensioni minori verosimilmente perché i problemi vocali vengono notati più precocemente rispetto alla normale popolazione.

Solitamente appaiono immobili durante la fonazione. La videolaringostroboscopia mostra una chiusura alterata ma l’ampiezza della vibrazione glottica appare normale o solo lievemente ridotta (soprattutto se confrontata con i polipi o le grosse cisti). L’indagine stroboscopica inoltre permette di apprezzare una riduzione di dimensioni nella fase di apertura nel caso di noduli recenti; al contrario, i noduli inveterati tendono a rimanere inalterati in ogni fase del ciclo vibratorio, così come durante la respirazione.

CISTI

Queste lesioni interessano soprattutto giovani adulti. Per lo più unilaterali, è spesso rilevabile una lesione controlaterale «reattiva» di tipo flogistico-iperplastico che può simulare una condizione di kissing-nodules. L’aspetto tipico è quello di una piccola sfera del bordo della corda vocale, ma non raramente la diagnosi è soltanto di sospetto, per la presenza di una zona localizzata di rigonfiamento con ectasie capillari convergenti in questa area che si presenta con una ridotta vibrazione alla stroboscopia ; in molti casi la certezza si ottiene solo intraoperatoriamente.

Macroscopia

Le cisti acquisite appartengono sostanzialmente a due categorie: cisti mucosa da ritenzione e pseudocisti mucosa. Le cisti epidermoidi o epidermiche sono da considerare lesioni congenite e pertanto verranno trattate in un altro capitolo.

Le cisti da ritenzione si realizzano per l’ostruzione del canale escretore con accumulo della secrezione mucoide all’interno della ghiandola stessa. Normalmente si presentano di colore giallastro e sono localizzate al terzo medio della corda vocale.

CISTI DA RITENZIONE

Microscopia

Presentano un rivestimento epiteliale ghiandolare tipico delle vie respiratorie superiori con un singolo strato di cellule basali cubiche ed uno superficiale di cellule cilindriche ciliate. La membrana basale è ben visibile e la sottomucosa può mostrare sia edema che fibrosi e raramente contiene cellule infiammatorie. All’interno della cavità cistica si possono ritrovare cellule cilindriche desquamate o istiociti.

È possibile il riscontro di una metaplasia malpighiana del rivestimento ghiandolare della cisti (nel 14% dei casi) che raramente progredisce verso una cherati- nizzazione completa

Pseudocisti

In queste lesioni le anomalie interessano prevalentemente la sottomucosa, con edema importante ma localizzato dello spazio di Reinke, al cui interno raramente sono presenti linfociti e fibrociti mentre si riscontra un aumento delle fibre collagene. I capillari sono generalmente normali e comunque non si rilevano vasi neoformati. L’epitelio di rivestimento è pavimentoso sottile ed atrofico nei 3/4 dei casi ed è per questa caratteristica che Cornut ha differenziato queste lesioni dalle cisti vere; meno frequentemente l’epitelio mostra acantosi ed ancora più raramente si rileva discheratosi.

Sintomi e segni

In uno stadio precoce il segno più frequente è rappresentato da raucedine. In seguito l’impatto sulla qualità vocale aumenta grandemente e nel 69%-96% possono comparire uno o più dei seguenti disturbi: diminuzione della frequenza fondamentale (Fo), peggioramento della raucedine, desonorizzazione, voce diplofonica, facile affaticabilità .

Nel 55% dei casi la disfonia inizia nell’infanzia .

L’indagine stroboscopica permette di valutare meglio le caratteristiche di queste lesioni, con assenza dell’onda mucosa nell’area al di sopra della cisti, aperiodicità e ridotta ampiezza di vibrazione.

POLIPI

Macroscopia

Lesioni molto frequenti, sono generalmente localizzati sul bordo libero delle corde vocali. Possono essere sessili o peduncolati e sono per lo più unilaterali ma, come già visto per le cisti, sulla corda controlaterale si possono osservare lesioni reattive flogistico-iperplastiche.

Anche in questa categoria si possono riscontrare forme di dimensioni variabili, da pochi millimetri fino a casi in cui la lesione ostruisce buona parte della glottide. Si tratta di lesioni benigne dall’aspetto molto eterogeneo, potendosi riconoscere forme traslucide e molli e forme fibroangiomatose con tutta una serie di quadri intermedi. Allo scopo di inquadrarli meglio, sono state proposte nel tempo varie classificazioni basate sull’aspetto macroscopico, ma un consenso non è mai stato raggiunto , ma frequentemente si riconoscono 3 forme: fibrosa, teleangectasica, ia-lina (o gelatinosa) .

Si possono riconoscere sostanzialmente più ipotesi sulle modalità della loro insorgenza : funzionale ed organica. Nel primo caso l’origine sarebbe sovrapponibile a quella dei noduli cordali mentre nel secondo caso il polipo sarebbe la conseguenza di un abuso della voce durante un processo flogistico acuto: una soluzione di continuo della mucosa cordale potrebbe portare alla formazione di tessuto di granulazione e da qui al polipo vero e proprio. I polipi teleangectasici possono essere generati dalla rottura di una ectasia microvascolare durante uno sforzo vocale acuto (ad esempio un urlo) e può essere favorito dall’assunzione di aspirina o derivati.

Una terza causa eziopatogenetica riguarda i casi non rari di polipi localizzati sul bordo di un sulcus glottidis o nella corda controlaterale ad una corda vocale con zone di mucosa cicatriziale ed aderente al legamento vocale. In questi casi sembra che il meccanismo patogenetico risieda in un aumento dell’«effetto Bernoulli» nelle zone in cui la mucosa è elastica, mentre nelle zone in cui la mucosa è aderente al legamento vocale l’effetto Bernoulli non riesce a generare l’onda mucosa. Si viene così a creare una azione di «risucchio» nelle zone di mucosa elastica perilesionali che porta alla formazione di polipi e pseudomixomi .

Microscopia

L’epitelio di rivestimento è solitamente normale ma può variare da atrofico ad acantosico, e non si osservano reazioni flogistiche a livello sottoepiteliale. La sottomucosa è costituita da un nucleo fibroso collagene con vari gradi di edema e vascolarizzazione, il che determina le variazioni dei polipi nelle tre forme elencate in precedenza. L’edema è ben apprezzabile solo nelle forme ialine mentre nelle forme teleangectasiche si rilevano vasi sanguigni a parete spessa a volte circondati da materiale eosinofilo omogeneo. I vasi alla base di impianto sono invece normali.

Segni e sintomi

Più frequenti nei maschi, generalmente si manifestano con raucedine, a volte intermittente, e voce soffiata. Nelle forme di grandi dimensioni si può arrivare anche alla dispnea.

La disfonia non sempre è in rapporto alle dimensioni quanto piuttosto alla caratteristica sessile/peduncolato che può far sì che un polipo grosso ma con piccola base di impianto determini una disfonia minore di un polipo più piccolo ma sessile.

I polipi aumentano la massa della corda vocale: se il polipo è soffice, edematoso e molle, la rigidità degli strati superficiali è lieve, ma se è emorragico e/o con degenerazione ialina la rigidità è invece marcata.

La stroboscopia evidenzia per lo più una chiusura glottica incompleta con asimmetria vibratoria, aperiodicità e riduzione dell’ampiezza dell’onda mucosa. I pattern di chiusura possono inoltre risultare irregolari.

L’indagine acustica rivela un aumento del jitter, dello shimmer e del rumore.

EDEMA DI REINKE

Conosciuto anche con termini quali degenerazione polipoide, ipertrofia polipoide, pseudomixoma, si tratta di una lesione edematosa che interessa per tutta la sua lunghezza lo spazio di Reinke e non presenta problemi di diagnosi differenziale. Interessa soprattutto persone tra i 40 ed i 60 anni, prevalentemente di sesso femminile.

La lesione è bilaterale dal 62,5 all’85% dei casi . Nel 1976 Savic ha proposto una classificazione (peraltro molto poco usata) in 4 gradi, con progressione dal grado minore a quelli maggiori:

- grado 1: lesione visibile alla laringoscopia diretta e non a quella indiretta;

- grado 2: edema cronico severo;

- grado 3: edema grosso e trasparente;

- grado 4: spazi edematosi ed iperemici riempiti di fluido.L’edema di Reinke è frequentemente associato ad esposizione di lunga durata al fumo di sigaretta. Tra gli altri fattori che sono stati chiamati in causa nella sua patogenesi i più importanti sono l’ipotiroidismo, il reflusso gastro-esofageo e l’abuso vocale cronico.

Microscopia

L’epitelio di rivestimento può presentare ulcerazioni, atrofia, acantosi, ispessimenti o iperplasia. La membrana basale è di solito normale ma a volte presenta discontinuità o ispessimenti. Focalmente si ritrovano cellule infiammatorie, soprattutto linfociti ed istiociti. La sottomucosa presenta un marcato edema, con aree di pseudovascolarità . Secondo Kleinsasser l’irritazione cronica influenzerebbe la permeabilità dei capillari, portando ad uno stravaso ematico e di liquido tessutale negli strati superficiali della lamina propria.

Segni e sintomi

Nel 97% dei casi il sintomo che conduce alla consultazione del medico è rappresentato dalla raucedine . L’aumento della massa vibrante determina un abbassamento della tonalità della voce, con una frequenza fondamentale (Fo) intorno agli 80 Hz negli uomini e poco più di 100 Hz nelle donne. Nei casi estremi possono essere presenti anche dispnea e stridore.

La stroboscopia mostra movimenti asimmetrici o irregolari con ampiezza e ondulazione mucosa variabili in rapporto alle dimensioni della lesione ma di solito aumentate rispetto alla norma.

TRATTAMENTO MEDICO E LOGOPEDICO

Il trattamento medico si avvale essenzialmente dei cortisonici, somministrati in aerosol o per os. La somministrazione in aerosol non è da tutti i clinici accettata, in quanto può seccare la mucosa laringea ed alterare l’ondulazione della mucosa. È consigliabile perciò aggiungere soluzione fisiologica al cortisonico se somministrato in aerosol.

Bisogna inoltre tenere sempre in considerazione che il paziente può avere problemi più o meno significativi di reflusso acido gastro-esofageo, che possono essere esacerbati dalla terapia cortisonica; è sempre raccomandabile quindi aggiungere protezione gastrica (con omeprazolo o con ranitidina), per evitare che il reflusso gastroesofageo peggiori la patologia laringea in trattamento.

Per quanto riguarda l’edema di Reinke bisogna indagare l’eventuale presenza di disturbi ormonali, specie se si tratta di donna in età della menopausa.

In tutte le lesioni cordali acquisite benigne è fondamentale l’abolizione dell’abitudine al fumo (specie nell’edema di Reinke).

Il trattamento logopedico rappresenta la principale terapia nel caso di noduli cordali, in cui la fonochirurgia viene riservata solo alle forme inveterate. Esso si basa sull’impostazione di un corretto accordo pneumo-fono-articolatorio e sulla riduzione delle tensioni muscolari a livello del collo e del cingolo costo-diaframmatica.

La rieducazione logopedica nelle cisti, nei polipi e nell’edema di Reinke è sempre di supporto alla fonochirurgia, con lo scopo di favorire il recupero di una buona vibrazione delle corde vocali con una regolare ondulazione della mucosa, di stabilizzare e di mantenere i risultati ottenuti in sede operatoria.

Lesioni cordali acquisite benigne

TRATTAMENTO CHIRURGICO

La moderna chirurgia laringea delle forme descritte deve essere basata non solo sull’asportazione delle lesioni ma anche sulla preservazione della funzione delle corde vocali. In particolare dovrebbe essere conservato il sottile strato di rivestimento cordale, evitando il più possibile la formazione di cicatrici iatrogene. Alla pari di altre possiamo quindi parlare di chirurgia funzionale delle corde vocali.

Dal trattamento chirurgico sono generalmente esclusi i noduli di piccole dimensioni, per i quali il trattamento logopedico è di solito già in grado di portare alla guarigione.

Per una corretta esecuzione e per ottenere i massimi risultati occorre osservare alcune regole fondamentali :

- esplorare le corde vocali con due micropinze per evidenziare le caratteristiche della lesione cordale manifesta e rilevare eventuali lesioni «occulte»;

- rispettare scrupolosamente la mucosa sana per evitare la formazione di aderenze e ridurre i tempi di guarigione;

- evitare la decorticazione della mucosa della commessura anteriore su entrambi i versanti per scongiurare la formazione di sinechie commissurali;

- evitare rigorosamente di ledere il legamento vocale per impedire la formazione di tacche cicatriziali, che comporterebbero danni difficilmente rimediabili;

- Evitare di penetrare nel muscolo vocale.

Il trattamento chirurgico avviene generalmente in anestesia generale, che consente una migliore visione ed un migliore controllo dei piani ma piccoli polipi o edemi localizzati, in pazienti collaboranti e motivati possono essere trattati in anestesia locale in maniera relativamente agevole e chirurgicamente adeguata.Un utile accorgimento è l’infiltrazione degli spazi sottomucosi con vasocostrittore, che determina una idrodissezione della mucosa dai piani sottostanti: oltre a ridurre il sanguinamento questa manovra da sola può realizzare lo scollamento di piccole aderenze evitando ulteriori trattamenti più invasivi quali la cordotomia.L’iniezione intracordale di idrocortisone al termine dell’intervento chirurgico riduce la flogosi post-operatoria riducendo i rischi di formazione di aderenze cicatriziali.Infine, il riposo vocale post-operatorio, che deve essere assoluto nei primi 5-7 giorni, ed una terapia cortisonica, antiinfiammatoria-antiedemigena ed antibiotica (con macrolidi) completano l’opera del chirurgo e sono parte integrante del trattamento della lesione.Noduli e polipiLa lesione viene afferrata con una pinza a cuore e trazionata medialmente. Si evidenzia in questo modo la base di impianto: se la neoformazione è piccola, può essere asportata con un unico taglio ma se le dimensioni sono cospicue o se la base di impianto è larga conviene procedere con più sezioni, dalla faccia superiore a quella inferiore, evitando comunque in ogni caso manovre di strappamento che possono produrre linee di sezione non idonee (Fig. 5). I «kissing nodules» si asportano contemporaneamente così come le eventuali lesioni occulte rilevate all’esplorazione cordale, come ad esempio una micropalmatura della commissura anteriore. A tale riguardo, è importante sottolineare che la possibile presenza di tali lesioni occulte ed il loro trattamento contemporaneo alle lesioni manifeste devono essere segnalati nel consenso informato pre-operatorio.

I risultati post-operatori sono di regola ottimi. Riteniamo utile nella maggior parte dei casi delle lesioni nodulari il ricorso ad un trattamento logopedico post-operatorio, mentre nei polipi quasi sempre si ottiene un ripristino anatomico e funzionale entro 2 o 3 settimane senza dover procedere ad alcuna terapia riabilitativa, fatta eccezione per quei casi in cui si sia evidenziata intraoperatoriamente la presenza di lesioni intracordali associate (sulcus glottidis) o in cui esistano atteggiamenti disfunzionali associati.

Cisti

La tecnica che riteniamo più idonea per queste lesioni (e di cui siamo diventati convinti assertori) è quella ideata e diffusa da Bouchayer , conosciuta con il termine di «liberazione della mucosa».

Tale tecnica infatti, per il rigoroso rispetto dei piani di cui si compone la corda vocale, riduce al massimo i rischi di complicazioni iatrogene presenti in numero maggiore con le tecniche tradizionali. A differenza dei polipi e dei noduli, nel caso delle cisti la mucosa soprastante è sana e quindi è possibile conservarla senza pregiudicare i risultati dell’intervento.

Praticata un’incisione con un bisturi lanceolato subito a lato della cisti, parallela all’asse della corda vocale (cordotomia), si afferra il lembo mucoso mediale con pinza «a cuore» o con pinza «a coccodrillo» e lo si trae medialmente. Mediante l’uso di uno scollatore smusso si procede al progressivo distacco dai piani profondi, avendo cura, se possibile, di non danneggiare il legamento vocale. Eventuali aderenze che non si riescono a scollare possono essere sezionate con microforbici. Va ancora sottolineata la necessità di procedere in maniera molto cauta e precisa, evitando strappamenti della mucosa. Nonostante tutti gli accorgimenti la cisti può tuttavia andare incontro a rottura a causa della fragilità della sua parete: in questo caso sarà comunque necessario cercare di rimuovere tutta la capsula, aiutandosi eventualmente con un piccolo tampone di cotone imbevuto di vasocostrittore. L’applicazione di colla di fibrina può favorire la coesione dei tessuti scollati e facilitare quindi la guarigione.

Una diversa tecnica è stata illustrata da Hirano . L’Autore esegue piccole incisioni della mucosa ai lati della cisti; queste vengono allargate con microdivaricatori determinando quindi una dissezione della cisti che viene infine asportata.

Anche in questo caso vi è la necessità di un riposo vocale assoluto e di un trattamento logopedico post-operatorio.

Edema di Reinke

Il trattamento chirurgico forse più diffuso è ancora quello dello «stripping» o de- corticazione della corda vocale ma questa metodica non ha in sé le caratteristiche che deve possedere quella che si può definire come «chirurgia funzionale delle corde vocali», in quanto non di rado porta alla formazione di cicatrici cordali iatrogene ed allunga i tempi della guarigione.

La tecnica più funzionale e che è quindi da preferire è la cosiddetta «sucking technique», proposta inizialmente da Hirano ed adottata anche da Bouchayer, che l’ha perfezionata nel «lifting della mucosa».

Dopo aver afferrato il bordo libero della corda vocale, si procede alla cordotomia, che viene eseguita in prossimità del ventricolo laringeo e che si estende praticamente per tutta la lunghezza della corda, dall’estremità anteriore dell’apofisi vocale fino a giungere in prossimità della commessura anteriore, da cui in ogni caso bisogna tenersi a debita distanza. Attraverso la breccia operatoria viene rimossa la componente mixoide-edematosa contenuta nello spazio di Reinke mediante l’uso di una cannula da aspirazione. Eventuali residui possono essere staccati mediante uno scollatore smusso o un piccolo batuffolo di cotone montato su una pinza «a coccodrillo».

Nei casi di edema di Reinke inveterati e di consistenza particolarmente solida, bisogna porre molta attenzione nell’asportazione del gel sottomucoso, in quanto la degenerazione pseudo-mixomatosa può interessare, oltre allo strato superficiale del- la lamina propria, anche lo strato intermedio e (raramente) quello profondo. Questi due ultimi strati compongono il legamento vocale, per cui la loro asportazione an- che parziale provoca un grave danno alla funzione vibratoria della corda vocale.

A questo punto con le microforbici si procede alla rimozione della mucosa in eccesso e si accollano nuovamente i due labbri dell’incisione, eventualmente facendo ricorso alla colla di fibrina (tale tecnica è raccomandata anche nei polipi di grandi dimensioni) .

Edema di Reinke: cordotomia (a); aspirazione del gel sottomucoso (b); asportazione della mucosa in eccesso (c); applicazione di colla di fibrina diluita (d); riavvicinamento dei margini della mucosa (e).

Le corde vocali possono essere trattate contemporaneamente, fatta eccezione per quei casi in cui vi è la necessità di giungere in stretta vicinanza della commes- sura anteriore; in questo caso, per evitare la formazione di sinechie commisurali, l’intervento va condotti in due tempi.

La guarigione può essere più lenta rispetto ai casi precedenti, soprattutto in ca- so di intervento bilaterale simultaneo. Inizialmente le corde si presentano iperemi- che e tumefatte, ma entro 3-4 settimane si ottiene una normalizzazione sia dell’ana- tomia che della vibrazione. Anche in questo caso sono utili sia il riposo vocale ed una terapia cortisonica. La terapia logopedica post-operatoria è in ogni caso racco- mandata al fine di impostare una tonalità vocale corretta.

BIBLIOGRAFIA

Alajmo E. Otorinolaringoiatria. Piccin Editore 1988;

Arnoux-Sindt B. A propos de la tecnique rééducative de granulomes laryngés. Les Cahiers d’ORL 1991;26:13-5.

Bergamini G, Luppi MP, Dallari S, Kokash F, Romani U. La rieducazione logopedica dei granu- lomi laringei. Acta Otorhinol Ital 1995;15:375-82.

Bouchayer M. Phonochirurgie. In: E.M.C. techniques chirurgicales, tete et cou. Editions techni- ques Paris 1993;46:350-410.

Bouchayer M, Cornut G, Loire R, Witzig E, Roch JB, Bastian RW, et al Epidermoid cysts, sulci,and mucosal bridges of the true vocal cord: a report of 157 cases. Laryngoscope 1985;95:1087-94. Bouchayer M, Cornut G. Microsurgery for benign lesions of the vocal folds. Ear Nose Throat J 1988;67:446-64.

Bouchayer M, Cornut G. Microsurgery for benign vocal lesions: indications, technique, results. Folia Phoniatrica 1992;44:155-84.

Casolino D, Ricci Maccarini A. Fonochirurgia endolaringea. Ed Pacini, Pisa 1997.

Casolino D, Ricci Maccarini A, Magnani M, Pieri F, Limarzi M. Indicazioni fonochirurgiche del- la tecnica della «liberazione della mucosa» secondo Bouchayer. Saint Vincent: Atti dell’LXXXIV Congresso Nazionale S.I.O., 1997.

Chalabreysse L, Pérouse R, Cornut G, Bouchayer M, Loire R. Anatomie et anatomopathologie des lésions bénignes des cordes vocales. Rev Laryngol Otol Rhinol 1999;120:275-80.

Cornut G, Bouchayer M, Witzig E. Indications phoniatriques et résultats fonctionnels de la mi- crochirurgie endo-laryngée chez l’enfant et l’adolescent. Bull Audiophonol 1984;17:473-95. Cornut G, Bouchayer M. Bilan de quinze années de collaboration entre phoniatre et phonochirur- gien. Bull Audiophonol Ann Sci Univ Franche-Comté 1988;4:7-50.

Cornut G, Bouchayer M: Phonosurgery for singers. J Voice 1989;3:269-76.

Dikkers FG, Nikkels PGJ. Benign lesions of the vocal folds: histopathology and phonotrauma. Ann Otol Rhinol Laryngol 1996;104:689-703.

Hirano M. Structure and vibratory pattern of the vocal folds. In: Sawashima N, Cooper FS, eds. Dynamic aspects of speech production. Tokyo: University of Tokyo Press 1977:13-27.

Hirano M. Endolaryngeal microsurgery in otolaryngology. Philadelphia: Lippincott 1988:3-21. Hirano M, Yoshida T, Hirade Y, et al. Improved surgical technique for epidermoid cYsts of the vo- cal fold. Ann Otol Rhinol Laryngol 1989;98:791-5.

Isshiki N. Phonosurgery, Theory and Practice. Tokio: Springer Verlag Ed. 1989.

Kitzing P. Phoniatric aspects of microlaryngoscopy. Acta Phon Lat 1987;9:31-41.

Kleinsasser O. Microlaryngoscopic and histologic appearance of polyps, nodules, cysts, Reinke’s edema and granulomas of the vocal folds. In: Kirchner JA, ed. Vocal fold histopathology, a simpo- sium. San Diego: College Hill press 1986:51-5.

Kleinsasser O. Pathogenesis of vocal cord polyps. Ann Otol Rhinol Laryngol 1982;91:378-81. Kotby MN, Ghaly AF, Barakah MA. Pathology of voice. In: Singh W, ed. Proceedings of interna- tional voice symposium. Edimburgh: Miniprint 1989:5-8.

Loire R, Bouchayer M, Cornut, et al. Pathology of benign vocal fold lesiona. Ear Nose Throat J 1988;67:357-62.

Matsuo K, Kamimura M, Hirano M. Polypoid vocal folds. A ten year review of 191 patients. Auris Nasus Larynx 1983;10(Suppl):37-45.

Milutinovic Z. Indirect videostroboscopic surgery vs. microstroboscopic surgery of the vocal folds. Atti 2nd IAP, Amsterdam, 16-18 maggio 1992.

Monday LA, Cornut G, Bouchayer M, Roch JB, Loire R, et al. Diagnosis and treatment of intra- cordal cysts. J Otolaryngol 1981;10:363-70.

Mossalam I, Kotby MN, Ghaly AF, Nassar AM, Baraicah MA, et al. Histopathological aspects of benign vocal fold lesions associated with dysphonia. In: Kirchner JA, ed. Vocal fold histopatho- logy, a symposium. San Diego: College-Hill Press 1986:65-80.

Nawka T. La fonochirurgia in laringoscopia indiretta. In: Atti del IV Corso di Perfezionamento in Fonochirurgia e terapia Logopedica, Cesena, 7-11 maggio 2001.

Puxeddu P, Proto E, Aste C, Pusceddu Z. Terapia chirurgica microlaringoscopica delle disfonie della laringe: dal nodulo al sulcus. In: LXXX Congresso Nazionale S.I.O., Udine 1993:107-121. Romani U, Bergamini G, Ricci Maccarini A, Casolino D. Il trattamento microchirurgico delle le- sioni cordali acquisite. In: Fonochirurgia endolaringea, Quaderni Monografici di Aggiornamento AOOI, Pacini Editore 1997:70-86.

Rosen CA, Murry T. Nomenclature of voice disorders and vocal pathology. In: Otolaryngol Clin North Am 2000;33:1035-45.

Savic D. Characteristiques morphologiques et histopathologiques de l’oedeme chronique des cor- des vocales. J Fr Oto-rhino-laryngol 1976;25:19-20.

Wendler J. Indirect microlaryngostroboscopic surgery under functional control. Atti 2nd IAP, Am- sterdam, 16-18 maggio 1992.